Le bijou s’élève-t-il au rang d’œuvre d’art ? C’est notamment à cette question que le Musée d’art moderne répond avec sa nouvelle exposition. En dépassant nos idées préconçues sur cet objet comme étant trop précieux, trop primitif ou encore trop corporel, Médusa, bijoux et tabous s’intéresse à la relation entre l'art contemporain et le bijou et à ce qu’il suppose du regard des autres. A travers plus de 400 pièces et une vingtaine d’installations, cette exposition détricote les tabous du bijou et parvient à montrer sa force insoupçonnée.

Le bijou, objet aux multiples facettes

Le bijou a cet atout qu’il attire, voire trouble celui qui le regarde ou qui le porte. Le titre de l’exposition s’inspire de Méduse, figure de la mythologie grecque dont le visage subjugue autant qu’il dérange. La première partie s’intéresse aux différentes connotations qui entourent le bijou. Symbole de domination masculine lorsqu’il est offert par l’homme, il sert également à accentuer la sensualité, la féminité voire la frivolité d’une femme. Or, on apprend que le bijou était tout d’abord un symbole de pouvoir pour la gent masculine, comme par exemple pour le roi et sa cour.

C’est alors une série impressionnante de bijoux que l’on peut admirer : un collier en serpent de Cartier, un bracelet en fourrure d’Oppenheim ou des bagues en métal d’un artisan anonyme. Dans les temps modernes, le bijou n’est plus réservé à l’homme, ou s’il en porte cela montre son sérieux et sa carrière (on pense à la Rolex ou aux rappeurs et leurs bijoux ostentatoires). Il permet aussi aux bikers, punks ou encore dandys de transgresser la norme.

Le bijou, quelle valeur ?

Trop longtemps considéré comme un objet réservé à une élite, le bijou de haute joaillerie s’est vu bousculé par le bijou de fantaisie puis par le bijou contemporain. Pour contrevenir au fait qu’il soit limité à une affaire d’argent, l’artisan bijoutier crée des diamants factices, des ornements en toc, ou utilise des matériaux de récupération. On découvre le collier d’Alexander Calder, un bracelet de bébé donné à l’hôpital ou encore un bijou d’Anni Albers et Alexander Reed fait à partir d’une grille d’évier, de trombones et d’une chaînette.

Au-delà de cette idée de valeur/contre-valeur, l’exposition s’intéresse également aux sentiments que révèle le bijou. Par ailleurs, on s’aperçoit que le bijou peut tout autant être atemporel que refléter son temps. On sent la pointe d’humour en voyant une broche représentant un smiley jaune ou encore un collier en plexiglas. Le propos est clair : un bijou de fantaisie peut avoir la même force qu’un bijou de haute joaillerie.

Le bijou, à la fois ornement et sculpture

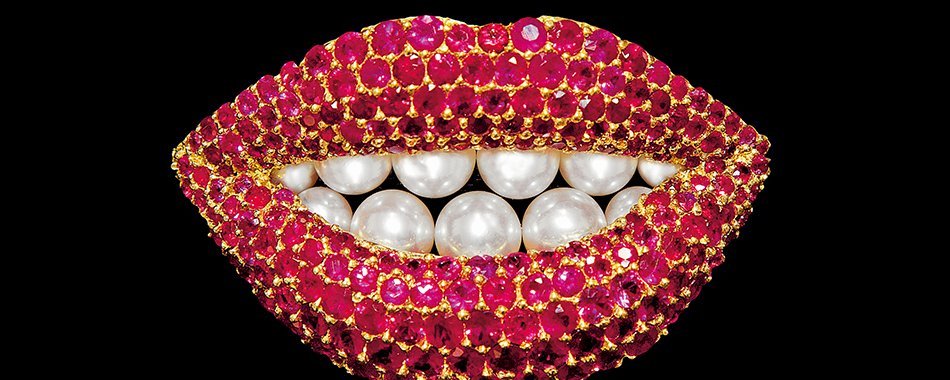

L’exposition s’intéresse également à la relation ambivalente entre le bijou et le corps, qui va jusqu’à devenir une sculpture. Certains bijoux sont conçus pour exister seuls, pour vivre indépendamment d'un corps ; cousus sur un coussin comme objet de décoration, disposés sur une couronne qui n’est pas vouée à être portée… Tandis que d’autres sont tout simplement importables, car trop grands, trop lourds voire même dangereux. Certains deviennent co-dépendants, et s’animent grâce au corps. On découvre alors une prothèse en forme de poitrine ou encore une bouche semblable à une greffe.

Le bijou, objet magique

Si l’on ne conçoit pas forcément le bijou dans sa dimension ésotérique, il n’empêche qu’il accompagne toutes les étapes de notre vie. L’exposition va même jusqu’à nous montrer que ce dernier peut avoir une véritable fonction. Il s’adapte à des objets tels le hochet, le miroir, la ceinture et nous accompagne même dans notre vie sexuelle avec des objets érotiques.

Outre la présentation de pièces exceptionnelles qui s’apparentent à de véritables œuvres d’art, le MAM donne une autre dimension au bijou. Il existe un véritable langage entre l’objet, nous-mêmes et le regard des autres. Le bijou est délesté de ses tabous, et retrouve toute sa pluralité.

Du 19 mai au 5 novembre

Exposition Médusa, bijoux et tabous

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

11, avenue du Président Wilson – 16e